通常使用が可能で良好なコンディションの竿ものに納得購入サポートというサービスをつけています。試奏ができない遠方のお客様が商品の到着から3日以内に申請すれば返品ができるweb販売のみのサービスです。(もちろん傷をつけない手を加えないなど最低限のルールはございますが…)

思っていた音と違った(or 色と違った)という理由で帰ってくるギターもございますが、ネックまわりもこのサービスで帰ってくるギターのメジャーな理由です。やはりネックのグリップや触り心地などを気にされる方は少なくないようです。

ということで今回はグリップ!!

ではなく(笑)ネックのポリ塗装のメリットについて今日はプレゼンしたいと思います。

ポリ塗装ネックのメリットとは

ラッカー系の塗装はクラックが入ったり剥がれてきたり、それも楽しみの一つですね。

塗装で音質が変わるという話題は何年も何千本も製作しているメーカー並の知識量でなければ公に論じられないかと存じますので触れずにいかせてください…

検索してみると、ギターのこだわりの沼の一端が見れます。

ただ、「ポリ塗装に比べて、ラッカーは木の呼吸を妨げない」のような論に関しては腑に落ちる部分があります。

呼吸しているかどうかはさておき、湿度変化でネックは反りますし湿度が行き来していることは間違いないでしょう。

その中で、ポリ塗装は湿度の影響はあまり受けないんじゃないか、というのは体験と実感で思います。

私は”たまたま”所有ギター全て同じ指板材です。何年もこの指板と付き合っているので年間通してのネックの動き方の傾向はだいたいわかります。その中で一本だけポリ塗装のギターがあるのですが、他のギターと比較すると圧倒的にトラスロッドを触る頻度が低いです。

ネックが動きづらいのはそれだけでメリットですね。ネックが動きにくくする構造は他にもあるとは思うのですが、湿度変化に強いというのはかなりのアドバンテージです。

・ライブやリハーサルでやむをえず雨の日に持ち運んだり

・空調がガンガンに掛かっている箱

・室内と屋外の落差

・雨が降ったり乾燥したり、四季の変化が激しい環境

バンドを組んだらギターを取り巻く環境は過酷なものとなります。その都度自分で調整できればいいのですが、お店で調整をしてもらっている人が大半かと存じます。

あとは自分でできる人でも「楽屋でロッドカバーのビスを無くしたくない」

そもそも楽屋がスペースをあまり使えない。ライブ前に不安要素を感じたくない。

と考えると、非常にステージ向きなギターですね。

レコーディング用のギターとステージ用のギターをわけているアーティストが多いのは雑誌で所有機材の写真などを見ていても感じられるのではないでしょうか。意外とレコーディングではエンドースしているところ以外のギターを弾いていたりします。

いかがだったでしょうか。「このギターとこのアンプ、これにしか出せない」を極めていくのも美学ですが、どの会場でもベストなパフォーマンスをするためにステージ用のギターを持つのも美学です。どこに重きを置くかで選び方は変わってきますね。

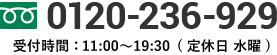

お気軽にコメントしてください。